文化产业

-

杭州:第二十届西湖艺术… 2021-03-23

杭州:第二十届西湖艺术… 2021-03-23 -

2020年,文化产业如何成为… 2018-02-24

2020年,文化产业如何成为… 2018-02-24 -

中国水彩画家封思孝… 2017-12-13

中国水彩画家封思孝… 2017-12-13 -

三星堆博物馆举办西周青… 2017-12-12

三星堆博物馆举办西周青… 2017-12-12 -

江西靖安:千“孝”同书… 2017-12-11

江西靖安:千“孝”同书… 2017-12-11 -

我国首部书画文物修复工… 2017-12-11

我国首部书画文物修复工… 2017-12-11 -

唐代诗人墓志首次在西安… 2017-12-11

唐代诗人墓志首次在西安… 2017-12-11 -

第二届“丹青华茂 当代青… 2017-12-11

第二届“丹青华茂 当代青… 2017-12-11 -

上海举办“从石库门到天… 2017-12-10

上海举办“从石库门到天… 2017-12-10 -

北京渥德艺术中心首展开… 2017-12-10

北京渥德艺术中心首展开… 2017-12-10 -

大学生艺术作品展 演绎传… 2017-12-09

大学生艺术作品展 演绎传… 2017-12-09 -

“中国扇面书画展”在新… 2017-12-09

“中国扇面书画展”在新… 2017-12-09 -

“我与非遗铜鼓有个约会… 2017-12-09

“我与非遗铜鼓有个约会… 2017-12-09 -

中国唐卡艺术展走进联合… 2017-12-06

中国唐卡艺术展走进联合… 2017-12-06 -

第二届中国·河间工艺玻璃… 2017-12-06

第二届中国·河间工艺玻璃… 2017-12-06 -

登山向导扎西次仁摄… 2017-12-06

登山向导扎西次仁摄… 2017-12-06 -

【开眼探宝 之一】北京·… 2017-12-06

【开眼探宝 之一】北京·… 2017-12-06 -

用草书对抗命运无常 王铎… 2017-12-06

用草书对抗命运无常 王铎… 2017-12-06 -

李苦禅艺术人生的苦与乐… 2017-12-06

李苦禅艺术人生的苦与乐… 2017-12-06 -

纽约大都会博物馆举行米… 2017-12-06

纽约大都会博物馆举行米… 2017-12-06

陈钧德,一位海派油画的继启者

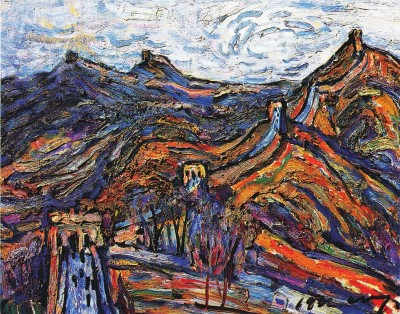

陈钧德油画作品之一

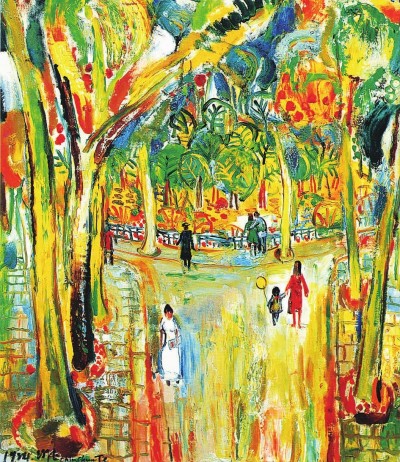

陈钧德油画作品之二

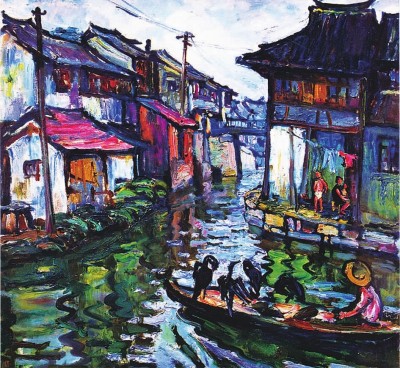

陈钧德油画作品之三

今年80岁的陈钧德是海上画坛的异数,也是当代中国美术界重要的油画家。他极其低调,不爱出头露面,很少办展,却在中国美术圈赢得相当的声誉。他早年师从林风眠、刘海粟、关良、颜文樑等前辈,半个多世纪以来对东西方艺术融合做了积极探索,其油画带有表现主义特征,又凸显中国传统写意的趣味,既葆有西方的油画质感,也体现了东方的审美精神。在以色彩为优势的油画本体意义上,陈钧德的绘画具有鲜明的独立价值,在这个意义上,他被权威评论家赞誉为“中国油画界当之无愧的色彩大师”。由中国美术馆、中国美术家协会、上海戏剧学院联袂主办、吴为山任总策展人的《陈钧德绘画艺术展》2017年8月22日在中国美术馆正式举行,遴选了他自1950年代起一直到今天的不同年代的代表性绘画作品,为美术爱好者全面了解陈钧德提供了很好的契机。

在当代中国油画本土化的探索中,陈钧德以其梦幻、神奇、瑰丽、清新、优雅和恬淡的新海派油画风貌而令人耳目一新,他是继刘海粟、林风眠、关良、吴大羽之后将20世纪上半叶至五六十年代形成的海派油画在上世纪90年代后推向一个新里程并影响了其同时代画家的一位承前启后的重要人物。

海派油画的生成是和上海的城市文脉与文化氛围紧密联系在一起的

相对于以现实主义油画为主潮的中国北方,上海从民国建立新式美术教育始就一直对西欧流行的印象派及印象派之后的现代主义情有独钟,不论是游法的刘海粟,还是留法的林风眠、方干民、吴大羽、周碧初,抑或是留日的陈抱一、关良、倪贻德等,他们一方面在这个东方时尚之都掀起了和其时世界艺术中心的巴黎相近的艺术潮流,追随世界艺术的步伐;另一方面则是试图将中国传统文人画对于表现性的追求转用到现代主义油画的中国画风的探索上。刘海粟将后印象派与石涛进行的跨文化比较与研究,就是典型的从中国文人画角度探寻油画进行现代性转变根据的思想方法。这既表明了他对艺术发展潮流的一种世界性的判断,也是他自己将后印象派绘画进行中国化探求的一种理论依据。林风眠的油画在追求立体主义与表现主义的同时,更是从中国民间美术与陶瓷绘画上找到直觉主义的皈依与营养,从现代主义反观中国民间艺术,使他获得了现代主义的外在形式与中国文化内在诗性的统一。陈抱一、关良、关紫兰、倪贻德等都因学得被日本和化了的后印象派画风,而使他们对油画现代性的追求和中国绘画具备了某种天然的亲和性。

显然,海派油画的生成是和上海的城市文脉与文化氛围紧密联系在一起的,其独特的艺术样貌也是其追随世界艺术风潮与游娱寄兴、放逐自我的中国传统文人画审美理想相结合的产物。20世纪五六十年代,刘海粟、林风眠、关良、吴大羽、周碧初和闵希文等的艺术坚守,形成了这座城市一直把印象派之后的现代主义艺术的东方化与自我化作为其油画艺术崇尚的鲜明标识。

1960年毕业于上海戏剧学院舞台美术系的陈钧德,正是在这所久负盛名的学校接受了颜文樑、闵希文、杨祖述等美术前辈的亲授,也正是在上世纪60年代初,他接触到印象派与后印象派绘画,而在国门尚未打开的上世纪六七十年代,通过与这些油画前辈的交集与求教,使他获得了远比新潮艺术涌入中国都要早的印象派与印象派之后的现代主义艺术启蒙。这可以从他上世纪70年代的几幅油画作品里获得某种印证。

直接从第一代中国油画前辈那里接受后印象派的艺术

陈钧德作于1973年的 《山景》是典型的印象主义画风的风景,天空的湖蓝一直被大胆地沿用到山体前后空间关系的表现上,这和被夸张了的橘红加赭石的骄阳暖色形成了极其鲜明的冷暖对比,而不是远近关系的明暗处理。作于1977年的《雪霁》颇得刘海粟画《复兴公园雪景》的意趣。以群青和赭石勾廓打底,再浅蓝、灰白堆雪而逐步覆盖;公园近前的椅子和林木所形成的勾线,是地道的碑学书法用笔,显得沉滞而有力。这种海粟老人式的群青勾线,还在其1978年的 《花房》、1981年的 《寒秋》和1997年的《花房》体现得较为显著。此种勾线,一方面是碑派书法的用笔,勾出的植物繁茂、苍拙而具有节奏感;另一方面,在此勾线基础上的敷色并不完全覆盖线条,其间的空隙起到了色彩自然融混和流光溢彩的透气效果。1979年,他还画了两幅上海景观的油画———《有过普希金铜像的街》和《上海的早晨》。前者仍存有些许群青勾线,但描绘的冬日暖阳已增添了橙黄与橙褐的暖色系,使画面显得特别的灿烂,并且,也因小笔触的勾写而具有印象派画家西斯莱笔色的风韵。后者仍以群青勾廓,只不过将这些勾廓隐藏在外滩建筑群那些结构性的体面关系的构筑中,并因此而具有立体主义的倾向。显然,这些画作都体现了陈钧德深受刘海粟影响所习得的用笔与用色方法,这为他日后创作如何整体地、主观地把控色彩与自由地运用线条打下了厚实的基础。

推荐阅读

- 杭州:第二十届西湖艺术博览会开幕2021-03-23

- 2020年,文化产业如何成为支柱产业?需要哪“十力”支撑?2018-02-24

- 中国水彩画家封思孝在大英博物馆举办画展2017-12-13

- 三星堆博物馆举办西周青铜器展庆祝建馆20周年2017-12-12

- 江西靖安:千“孝”同书2017-12-11

- 我国首部书画文物修复工具书出版2017-12-11

- 唐代诗人墓志首次在西安集中展出2017-12-11

- 第二届“丹青华茂 当代青年中国画家提名展”在京开幕2017-12-11

- 上海举办“从石库门到天安门”美术作品展2017-12-10

- 北京渥德艺术中心首展开幕2017-12-10